“televisi beternak bencong

pamer aib bersama politisi songong

cendekiawan ngomong sesuai pesanan

agamawan kawe disulap jadi perlente

nabi palsu bersurban kekuasaan

ditahbiskan oleh malaikat gadungan

lantas, jingkrak-jingkrak bersama para iklan”

Memang, ditakdir sebagai tempat, membuatku seringkali menemukan ragam karakter manusia, semulai dari yang seolah-olah seperti tuhan sampai bersifat laiknya setan.

Namaku Srawung, seringkali orang-orang menggunakan tubuhku untuk singgah. Orang-orang dengan latar belakang beragam boleh tinggal di dalam tubuhku. Borjuis atau proletar, pejabat atau tukang becak, pelacur atau kiai. Semua boleh. Bahkan, kalau bidadari ingin berkunjung, apalagi singgah menjadi tuan rumah, ya sangat boleh. Saya akan bahagia. Heuheu.

Nama lengkapku, Bale Srawung. Dalam bahasa daerah, bale berarti ‘tempat’. Srawung berarti ‘bertegur sapa’ meskipun tak mengenal satu sama lain, karena pada dasarnya sesama makhluk harus saling merawat kemesraan. Setidaknya, itulah yang sering disampaikan oleh pemilikku setiap kali orang-orang yang singgah bertanya apa arti namaku.

Tak seperti pagi-pagi yang lain, selepas subuh, menjelang jemaah salat di surau beranjak dari zikirnya, ada seorang kiai yang sedang leyeh-leyeh, menghampiriku. Ia tengok sebentar bagian tubuhku. Sepertinya ia sedikit kagum lalu ia duduk bersandar di salah satu sudut pondasi tubuhku yang semerah darah. Oh ya, kata pemilikku, saya mirip Bale Bengong di Bali, tapi ada sentuhan Masjid Cheng Ho. Makanya, saya berwarna merah dan hijau, sedikit kuning. Heuheu.

Sang kiai duduk leyeh-leyeh, napasnya panjang-panjang, sesekali beristigfar. Ia adalah seorang kiai yang sangat dihormati di Nusantara. Semesta pengetahuannya sangat luas dan sampai sekarang ia tak mau dipanggil kiai, cukup dengan Gus, saja. Ya, Gus Mus namanya. Anda sebagai pembaca kisahku tahu tentangnya ‘kan? Jangan-jangan, Anda lebih mengenalnya.

Sekitar tujuh belas menit ia duduk termenung, sesekali beristighfar, datanglah sahabat karibnya, Cak Nun. Cak Nun dengan ciri khas songkok berwarna merah putih menyodorkan kue pastel, pemberian jemaah maiyahnya. Hanya tiga detik Gus Mus menatap kue pastel itu. Ia tak berselera.

Sontak Sujiwo Tejo dengan cekikikan langsung menyergap kue pastel itu.

“Ealah, Jo, Jo. Kesambet apa koen?”[1] Cak Nun heran.

“Biasalah, Cak. Aku kan memang manifestasi orang Jawa. Heuheu.”

“Orang Jawa itu kalem, lembut, sopan santun.”

“Itu kan Yogya, Solo, Cak. Kalau aku kan Jawa bagian Timur. Lebih garang, berani, lebih urakan. Heuheu. Pak Sakera, Dek. Heuheu. Toh sampean juga Jawa Timuran.”

“Penafsirannya beda, Jo, sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Makanya keagungan Jawa tetap disimbolkan oleh kesopanan, lemah lembut, pada prinsipnya lebih mengarah pada ketenangan jiwa yang kesemuanya itu merupakan manifestasi keraton sana.”

“Ya, buktinya meskipun Soeharto sudah kalah, tetap saja, para pemenang yang sekarang tak ingin membuka peristiwa berdarah itu. Sampai sekarang, semua orang masih takut nyanyi lagu “Genjer-genjer”, padahal itu lirik perjuangannya M. Arief pada masa penjajahan Jepang. Liriknya juga bagus, daripada yang sekarang lirik-lirik cinta, takut kehilangan, tak gunakan idiom kedaerahan, seperti Umbul-umbul Blambangan atau Gelang Alit, minimal Usum Layangan, lah. Eh, kok malah cinta yang cengeng. Dan sampai sekarang masih tumbuh stigma-stigma itu.”

“Itu, soal lain lagi, Jo. Jadi, ya Jo. Sini kamu duduk dulu… Gini Joo….”

“Duh, sudah-sudah. Jangan diteruskan Cak. Aku sudah mengerti arah gagasanmu. Heuheu.”

“Woh… Sontoloyo….”

“Heuheu. Pak Tik, kopi ya… Tiga Pak Tik… Yang enak, lho. Spesial untuk kedua muridku ini,” pinta Sujiwo Tejo pada Pak Tik, lelaki setia penyedia kopi untuk semua manusia yang duduk di tubuhku.

Gus Mus masih terdiam, tak berselera untuk ikut berbincang. Cak Nun dan Sujiwo Tejo terus saja berbincang mulai dari sejarah Majapahit, Blambangan, kisah Rahwana yang jatuh cinta pada Sinta, lebih penting mana puisi dan puasa sampai pada Indonesia hari ini.

Pak Tik merampungkan kopinya bersamaan dengan kedatangan Leak dan Najwa.

“Waduh, kok enak ini. Ngopi-ngopi.”

“Duduk dulu sini, Leak. Baru datang kok ngasih kode minta buatin kopi,” tukas Cak Nun.

“Heuheu. Namanya juga penyair. Kalau tak ada kopi, hampa rasanya.”

“Ya, sudah, saya saja yang buatkan,” usul Najwa secepat detak jantung.

“Ya, jangan to, Nduk. Biar Pak Tik saja. Kamu sini, duduk. Pak Tik itu sudah berpengalaman membuatkan kopi.”

“Ealah, pengalaman apa to, Cak?” Sujiwo Tejo menimpali.

“Sebelum ada film “Filosofi Kopi”, yang diadaptasi dari cerpennya Dee itu Pak Tik ini sudah sejak lama berkutat sebagai penyedia kopi. Ia bisa membuatkan kopi kesukaan kita hanya dengan melihat wajah kita. Ya, karena pengalamannya itu. Dia tak suka kopi yang ada dalam kemasan. Kopi pembodohan, katanya. The stupidity of coffee, katanya. Heuheu,” jelas Cak Nun. Tapi, Pak Tik hanya tersenyum-senyum saja. Langsung bergegas pergi ke dapur.

“Aku ikut, Pak Tik,” Usul Najwa.

“Gaya, sampean, Cak. The stupidity. Kok kayak politik ya?” sambung Sujiwo Tejo

“Iya, sampean, Cak. Winter is coming, make Indonesia Great again. Heuheu.”

“Gimana bangsa ini menurut kalian berdua?”

“Sepertinya kalau sampai ulama masuk dalam ranah politik, bisa chaos Pak. Apalagi para ulama akan terbelah, saling menjual agama untuk mencari suara,” ujar Sujiwo Tejo yakin.

“Ya tidak begitu, juga. Tergantung implementasi program dan para ulama dapat memosisikan diri dengan tepat, bagaimana seharusnya dia bersikap dan menjadikan agama bukan sebagai jualan,” timpal Leak.

“Ya, tidak mungkin itu. Kamu terlalu mengawang-ngawang kalau bicara.”

“Ya nggak to. Begini lho….”

Cak Nun tertawa melihat mereka. Gus Mus hanya terdiam.

“Gimana, Gus?” Leak bertanya.

“Hei, Leak. Kita dari tadi di sini, tak mendengar satu kata pun yang keluar dari bibir Gus Mus. Mustahil kamu dapat jawaban darinya.”

“Coba, kamu bacakan puisi untuk Gus Mus, mungkin setelah kamu baca puisi, Gus Mus mau bicara,” usul Cak Nun.

“Oke. Aku mau menulisnya dulu. Dan harus ada itu....” jawab Leak, sambil menunjuk kopi yang dibawa Pak Tik, didampingi Najwa.

“Wah, Cak. Pak Tik ini memang pintar. Buat kopinya tidak banyak mikir. Cukup pakai ketulusan,” kesan Najwa. Pak Tik tersenyum. Cak Nun tersenyum. Sujiwo Tejo tersenyum. Leak sibuk menulis puisi. Gus Mus masih terdiam.

Tak seperti hari-hari biasanya, mereka sangat betah duduk pada tubuhku. Biasanya orang-orang yang ke sini hanya menghabiskan waktu dengan basa-basi belaka. Mereka memang tampak berbasa-basi juga, tapi basa-basi mereka bukan basa-basi sembarangan. Hanya, yang aneh, sejak tadi selepas subuh, hingga siang yang terik ini, Gus Mus hanya terdiam. Cak Nun, Sujiwo Tejo, Leak, dan Najwa terus saja berbincang-bincang sekenanya, apa saja. Mulai dari Hari Tani sampai Hari Santri. Mulai kubah-kubah yang banyak dibangun, bencana, bertebarnya hoaks, sampai kucing yang makan pizza.

Dari obrolan panjang itu, Gus Mus hanya terdiam. Cak Nun terus saja menertawakan tingkah Sujiwo Tejo dan Leak. Najwa terus saja bertanya, seperti biasa laiknya wartawan.

Gus Mus masih terdiam. Leak telah merampungkan puisinya. Lalu, ia berdiri berwibawa, siap-siap untuk membaca puisi, Cak Nun dan Najwa menatap tajam ke arah Leak. Sujiwo tejo mengeluarkan saksofonnya untuk jadi pengiring musiknya. Gus Mus terdiam.

“Bicaralah, gus

siapa lagi di negeri ini

yang kata-katanya meneduhkan hati

maknanya menyejukkan kalbu

selain dirimu?

koran dan majalah mati

kecuali yang pinter memelintir nurani

membangun dunia hanya dengan satu mata

bersama radio yang sekarat di gendang telinga”

Gus Mus masih saja terdiam. Cak Nun dan Najwa semakin tajam memperhatikan atraksi Leak. Sujiwo Tejo semakin terbawa oleh keindahan puisi Leak. Pak Tik melihat dari kejauhan.

“televisi beternak bencong

pamer aib bersama politisi songong

cendekiawan ngomong sesuai pesanan

agamawan kawe disulap jadi perlente

nabi palsu bersurban kekuasaan

ditahbiskan oleh malaikat gadungan

lantas, jingkrak-jingkrak bersama para iklan

menyanyikan jingle kemewahan

usai ceramah dangkal di alam maya

tentang surga yang selalu memabukkan

atau neraka yang senantiasa mengerikan.

sambil merangket tuhan

mereka berebut ayat-ayat keutamaan

atas nama pribadi dan kaum segolongan

bicaralah, gus

siapa lagi di jaman sekarang

yang ucapannya menjernihkan pikiran

relung renungnya menebar pencerahan

selain sampeyan?”

Pak Tik mendekat. Cak Nun dan Najwa semakin bengong dengan atraksi Leak. Cak Nun ingat semasa mudanya dulu, lincah dalam membaca puisi. Sujiwo Tejo semakin menghayati dalam meniup saksofonnya. Gus Mus masih saja diam.

orang-orang sakau agama, mabuk keyakinan

tak mau menunduk, menoleh, melihat ke belakang

cuma menatap cakrawala, memandang bintang-bintang

sembarangan menumpah ibadah dan doa di jalanan

merakit ancaman, meledakkan teror kekerasan

berjubah kesalehan

orang-orang lupa jati diri

alergi imunisasi dini budi pekerti

memuja kebrutalan dan kedigdayaan massa

sambil tuna sejarah dan buta budaya!

orang-orang keranjingan fitnah

menumpuk kebenaran sampah

memulungnya dari jargon demokrasi kuda

menenggaknya bersama adonan kencing onta

bicaralah, gus

jangan cuma di leteh mengaji

menjamu tamu tiada henti

manggung dengan seniman gila dan selebriti wangi

bicaralah, gus

bicara

seperti dulu berseberangan dengan ayahmu demi patuh kepada ibu

kautinggalkan kelas menghindari guru keras

kautolak parlemen yang menawarkan jabatan cemen

berbeda dari para kiai demi merangkul umat yang hakiki

bicaralah, gus

bicara

ibu bumi sendu sendiri

ditinggal putra-putri sejati

sebagian menghadap gusti

sebagian mati suri

yang lainnya malih rupa sengkuni

atau menjelma betara kala

demi mengisap madu dunia

bicaralah, gus

bicara…

Cak Nun dan Najwa tepuk tangan. Pak Tik terkagum-kagum, tapi bingung mau tepuk tangan juga atau tidak. Akhirnya dia memilih pergi ke dapur, pemilik tubuhku telah datang sepertinya. Leak berterima kasih kepada Sujiwo Tejo karena suara saksofon Tejo membuatnya lebih lihai membaca. Begitupun Tejo berterima kasih kepada Leak karena atraksi bacaan puisinya membuat Tejo semakin menghayati meniup. Dan, Gus Mus masih saja terdiam.

“Masih tidak mau bicara Gus? Puisinya bagus, lho,” tanya Najwa.

“Sampean, kenapa to, Gus. Muridku yang satu ini kenapa, to?”

“Murad-murid. Sembarangan, sampean” tegur Leak pada Tejo.

“Leak, mereka berdua memang muridku. Di dunia ini, Gus Mus punya pondok, santrinya buanyak, sak-abrek. Cak Nun juga begitu dengan Jemaah maiyahnya di kampung-kampung. Tapi, saya hanya punya dua murid. Yaitu Cak Nun dan Gus Mus ini,” jawabnya penuh keyakinan. Cak Nun diam saja mendengar jawaban Tejo, Najwa senyum-senyum, Leak dlongop.

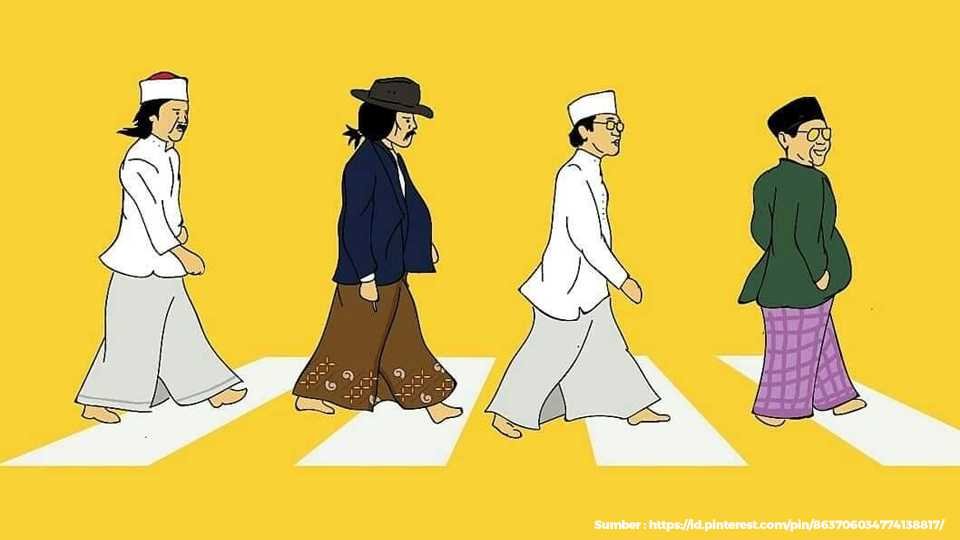

Tampak dari kejauhan, pemilikku datang. Ia didampingi Pak Tik. Mirip cara berjalannya Soekarno dan Hatta. Pemilikku dari kejauhan berjalan menuju ke arahku, ke arah orang-orang yang mendesak Gus Mus agar bicara. Pemilikku dari kejauhan sepertinya membawa makanan. Semakin dekat, semakin dekat.

“Monggo ini Gus, ketela pohon, pisang rebus, dan sedikit rezeki dari kebun.”

“Nah, ini baru makanan enak. Kita harus menikmati kekayaan seperti yang ditanam Pak Ghozy ini. Kita juga harus menjadi seperti Pak Ghozy ini, menjadi tuan rumah yang baik untuk rumah sendiri, untuk bangsa sendiri. Karena Bale Srawung ini adalah manifestasi negara, dan Pak Ghozy adalah contoh salah satu manusia yang diperlukan bangsa. Matur nuwun, nggih Pak Ghozy.”

“Enggih, sami-sami Gus. Monggo sedoyo didhahar.[2] Silakan Cak Nun, Tejo, Leak dan Mbak Najwa.” Ujar pemilikku.

Kedatangan Pak Ghozy, pemilikku, membuat Cak Nun, Tejo, Leak, dan Najwa kaget. Ribuan pertanyaan mengendap dalam kepala mereka, termasuk juga diriku yang hanya ditakdirkan sebagai tempat singgah ini. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya mengendap dalam kepala. Perlahan, Cak Nun, Tejo, Leak, dan Mbak Najwa mengikuti Gus Mus yang menyantap pemberian pemilikku.

Andai saja saya bisa bicara, saya ingin sekali bertanya, “Apa dan siapa Indonesia itu?”

Terinspirasi dari Pembacaan Puisi Sosiawan Leak “Gus, Bicaralah!”dalam Acara Milad Gus Musk e-74di channel YouTube ART & CULTURE INDONESIA

Ibnu Wicaksono adalah Penulis dan Pengajar. Bukunya yang telah terbit diantaranya Buku Kumpulan Cerpen Bapak Puisi, Ibu Novel, dan Aku Pembatas Buku dan Buku Kumpulan Puisi Judulnya Nanti Setelah Rindu Reda